6月17日から18日にかけて、福島県双葉町など、福島第一原発の周辺地域に行ってきました。

日弁連廃棄物部会では、ここ数年、福島第一原発の事故で飛散した放射性物質汚染の被害を受けた廃棄物の処理に関する制度や実務のあり方を検討しており、現在は、原発周辺の避難区域(立入・居住の禁止区域)に膨大な面積を買収等して設置が進められている「汚染廃棄物の中間貯蔵施設」などについて、調べたり関係者の方から話を伺うなどしてきました。

そして、現地を確認すべきということになり、主に双葉町の現状を見せていただくことになったものです。

今回は17日の昼にいわき駅で集合し、施設の設置予定地や一定の施工がなされたエリアをはじめとする双葉町内の様々な場所に、町役場のご担当で頭髪に強いベッカム愛を感じるHさんに案内いただき拝見してきました。

まず、常磐富岡ICを下りてすぐの待ち合わせ場所から国道6号を北上して大熊町から双葉町に向かいました。国道は走行が自由にできますが、一帯はすでに帰還困難区域として立入が原則禁止とされ、道路に面する建物には、すべてバリケードが設けられている異様な光景が広がっています。

国道から中心部に向かう道路には柵が設けられてガードマンが立ち、住民や事前に許可を受けた者のみが立入可能となっており、我々も身分証明(免許証)を提示して立入が認められました。

そして、車内でHさんの説明を色々と伺いつつ最初に町役場に到着し、5階建の役場の屋上に行きました。

役場の周辺は灌木の生い茂る原野が広がっていますが、Hさんによればこれらはすべて田圃であり、震災後、一切人の手が入らない状態が続いたため、7年の間に田畑の中に灌木が次々に育ったのだそうです。

刮目せよ、ニッポン!忘れるな、大東京!

これが、あなた方、そして私たちが奪った、誰もいない双葉町の今だ。

人の姿も車の通行も人間の活動がすべて停止した状態にある光景を見ていると、そのように叫びたいものが込み上げてきたように思います。

そして、引き続いて役場内や町内の名勝・双葉海岸(日本の海岸百選)の「海の家」の施設なども案内いただきました。

役場の時計は地震の発生時を、海の家の時計も津波の到達時を指していました。彼らの時間は、今も、あのときから止まったままです。

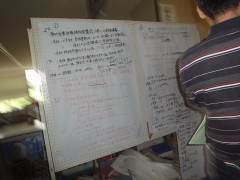

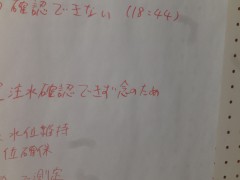

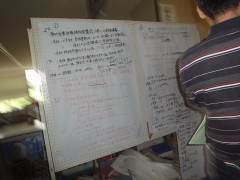

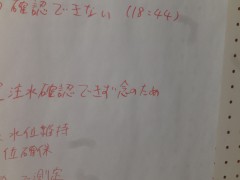

役場には、震災直後に第一原発から役場に提供された様々な情報を掲示板に貼っていたときの状況が、そのまま残されていました(視察の際に、当時の状態を伝えるため、保存しているのだそうです)。

Hさんは「念のため(制御不能の危険がある旨を東電から役場に伝える)」という連絡は、原発の維持管理上はあり得ない、非常に異常な伝達なのだと強く述べていました。

当時の役場の方々にしてみれば、自分達に到底対処困難で誰も予測・準備していなかった極限状況を突如として突きつけられても困惑・狼狽するほかなく、そうした気持ちが、その言葉へのこだわりとなって表れているのではないかと感じました。

双葉海岸に海の家として設置された施設は、三角の形状が、どことなく陸前高田の道の駅に似ているように感じますが、立入OK(自己責任で?)とのことで、中も案内していただきました。こちらの津波は十数mとのことで、屋上の展望台までは大丈夫だったようです。

また、建物の周囲を見渡すと、陸前高田と異なり松林が若干ながら存在しています。この施設の背後の林は建物のお陰かもしれませんが、Hさんによれば、南側に岬状の崖地があり、津波が南側から来たので崖地に守られたのではないかとのことでした。

双葉町の中心部にも案内いただきましたが、こちらも倒壊した家屋群が手つかずの状態のまま残っていました。

役場の方針では、双葉駅周辺は、数年内の常磐線の再開に合わせて(すでに線量はかなり低下しているので)町有地化して再開発するが、このエリアは民間の自主努力に委ねるそうです。そのため、多くの人が「今は被災を理由に固定資産税が免除されているが、建物を解体すると、街の再生の構想も描かれていない中で土地の利活用もできないのに固定資産税ばかりが再課税されるのではないか」などの不安があるため、解体・再開発などに尻込みしているとのことでした。

翌日に垣間見た浪江や小高(南相馬南部)などは曲がりなりにも街の再始動が始まっていましたが、この街の「止まった時」が動き出すのはいつの日になるのか、まだまだ難しい状況が続くのかもしれません。

Hさんは、自宅も実家も中間貯蔵施設の予定地となったとのことで、その周辺を案内していただきました。ご実家の周辺は昔からの居住者が多い小さな集落(里山エリア)で、神社には、先人が心の拠り所として崇めたこの鎮守神を末代まで受け継ぐと書かれた平成28年建立の碑がありました。

ご自宅は、町内で近年に開発された振興住宅地で、Hさんも多額の住宅ローンを抱えた状態で被災しており、中には入居から2週間しか経っていないという方もいたのだそうです。岩手でも、完成後で鍵の引渡未了の状態で自宅建物が被災したケースについて相談を受けたことが震災直後にあったことを思い出しました。

自宅内部も案内していただいたのですが、震災当日の新聞がそのまま置かれており、双葉は6強ということで、割れた食器類なども散乱していました。

突然の避難の後、長期を経て一時帰宅が認められた際もごく僅かな貴重品(一人あたり一袋だけ)しか持ち出すことが認められなかったとのことで、自宅内には当時まだ幼児だったお子さんのオモチャが散乱していました。

一時帰宅の際は、自宅内に放射性物質が浸潤しオモチャ自体が被曝しているため持ち出しは断念したのだそうで、私のように「万物に魂が宿る」の感覚の人間が見ると、悲惨な運命を強いられた動物達と同様、オモチャ達も悲鳴を上げているのではないかと思わずにはいられませんでした。

説明をすっ飛ばしていましたが、中間貯蔵施設とは、10万ベクレル超のため処分場に埋立できない(と特措法で定められた)汚染廃棄物などを30年保管するための場所であり、第一原発が立地している双葉町・大熊町内の原発を取り囲む広大なエリアに設置が予定されています。

Hさんの実家周辺は第一原発から北西3~4㎞程度の距離にあるため周囲にはすでに買収等された土地も多く、高濃度廃棄物の保管や除染土壌の分別・減容などを目的とする施設の整備が進んでいました(地上権設定による賃貸をしている方もいますが大半は売却したとのこと。もちろん頑強に拒否している方もかなりの数に上るようです)。

もちろん「あのとき」まで、そこには過疎なりとはいえのどかな人々、田畑、里山の光景があったわけで、相応の補償がなされたのだとしても、ダムに沈められた村を見ているような印象は否めませんでした。

「ナウシカ」の冒頭で旅の賢者が握った幼女を象った人形が掌で崩れていくシーンがあったと記憶していますが、或いは、この地域(一つの小さな村)は今、人が作り出した腐海に沈もうとしているのかもしれません。

汚染拡散被害には避けて通れない話かもしれませんが、Hさんからも、道路などを挟んで中間処理施設(買収等)の対象になるか否かが分かれたので、隣同士で「お金が払われる人、そうでない人」がいて、人間関係に影を落としたり、土地の買収等に関しても、速やかに手放して県外で生きていく人もいれば、地元には十数代続く家も珍しくなく、先祖代々の土地を自分の代で手放すことはできないとして頑なに拒否する人もおり、そうした個々人の置かれた状況の違いに十分な配慮がなされていないのは残念だ、といった説明がありました。

そして、一番言いたいこととして「このような状況は自分達が望んだことではない、でも、自分達が(中間貯蔵施設などを)引き受けないと他の人々に迷惑がかかると思って、自分達が犠牲を引き受けている、そのことは全国の人々に知って欲しい」と強く述べていました。

私は平成15年から日弁連の廃棄物部会に所属していますが、部会の当時からの一貫したテーマは「大量消費・大量廃棄社会の脱却・克服によるゴミゼロ社会(ゼロエミッション)の実現」でした。

原発は敗戦国ニッポンが米国(GE社)から購入を強要されたものだ、などと言う人もいるようですが、基本的には、大量生産・消費そして廃棄の社会を作った大東京(首都圏)が、その基盤としての電力供給のため作ったものであり、膨大な電力の生産と浪費は「大量廃棄社会の震源地」と言えないこともありません。

そうであればこそ、当時(一時期、日弁連の地球温暖化PTにも所属していました)から、「脱電力社会こそが掲げられるべきでは(とりあえず、日弁連もクーラー付けすぎを止めることから始めよ)」と思っていたのですが、そうした気運が盛り上がることもないまま、震災=原発事故に至り、その後も多少の改善はあったにせよ「再生エネルギー(代替電力)推進」などに比べれば「脱電力」という声はごく僅かなものに止まっています。

出口(廃棄)を減らすには、循環利用もさることながら、自分達が使い切れないものは最初から作らない、作るからには責任をもって(作られたものに感謝して)「モノ」としての命を使い切るべきではないかと思います。

そのような意味で、電力という「命」を無駄遣いし続けたからこそ電力が自然の力を借りて人に復讐をしたのではないか、と思わないでもありません(復讐すべき相手を間違えているのではないかという点はさておき)。

ともあれ、結果としてこの地は今、キジやシカ、イノシシの楽園となっているようです(シカとイノシシは一頭ずつしか見つけることができませんでしたが、キジは町鳥だそうであちこちにいました)。

そんな、生き物たちの手に取り戻されたと言えないこともない光景を、海は静かに見守り続けています。